情報教育

2023.08.08

AI時代の自律した学び手への支援(Vol.1)生成AIと記述力 ~ダブルループの考え方で前提を見つめ直す~

目次

1.生成AIと夏休みの課題

生成AIを教育現場でどのように活用するのか。夏休みの課題である作文や読書感想文について、子供たちが生成AIを活用することへの議論が起きています。

教育委員会の中では、生成AIの学校での利用について、活用の指針を通知していますが、近い将来AIを使いこなすための能力を育成することが重要です。

指針の中には、生成AIで作成したものをそのまま自分の作品として提出することは不適切な行為であるとしています。子供たちが生成AIに頼ってしまって、自分の作品のように偽って提出するのは良くない行為です。

しかし、この議論での問題点は、本当に生成AIの利用だけなのでしょうか?そもそも、夏休みに課される課題である作文や読書感想文に対して、子供たちはどのように取り組めばよいのでしょうか?

夏休みの課題(作文や読書感想文、自由研究)については、数年前にも話題になりました。それは、ネット上を通じて、夏休みの課題を代行する業者に依頼するケースがでてきたというものです。ネット上から読書感想文のサンプルを入手することができることも話題になりました。その以前には、子供自身が取り組んだものではなく、保護者の手が関わっているといったケースもあったはずです。

生成AIの利用に関する議論にとどまるのではなく、夏休みの課題、家庭での学習そのものをしっかりと見つめ直していく必要があると思います。

子供たちが生成AIをどのように活用していけばよいのか。そのことを考えて行くには、これまでの学習や経験での見方で考えるのではなく、これまでの枠組を見直して、新しい考え方を取り入れることが必要です。

「ダブルループ」の考え方で、家庭での主体的な学びを考えていくことが重要です。

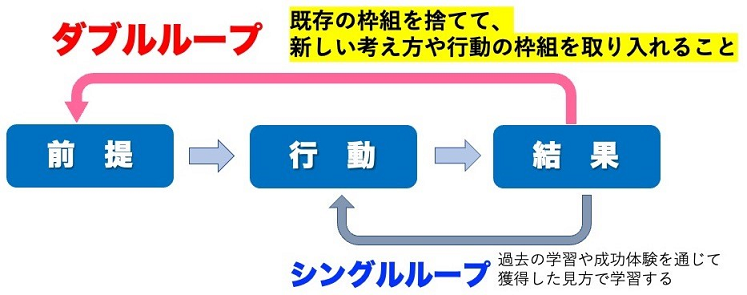

Argyris(1991)は、過去の学習や成功体験から獲得した見方で検討する過程を「シングルループ」としました。

一方で、既存の枠組を捨てて、検討する前提に立ち戻って、新しい考え方や行動の枠組を取り入れる過程を「ダブルループ」としました。

根本的な改善を図るには、この「ダブルループ」の考え方で進めていくことが求められます。

Argyris, Chris (1991) “Teaching smart people how to learn”. Harvard Business Review 69 (3): 99–109

「ダブルループ」の考え方で、生成AIの利用を考えてみると、既存の枠組に生成AIの利用を当てはめるのではなく、生成AIの利用を進める中で、既存の枠組を捨てて新しい枠組を取り入れるようにすることが必要です。

例えば、「通知表の所見を生成AIに書いてもらう」とか、「指導案を生成AIに作成してもらう」などは、これまでの枠組に生成AIを当てはめようとしているものです。

「通知表の所見」や「指導案」自体が、生成AIを利用することで変わって行くべきだと考えます。

2.生成AIで記述力や洞察力を高めたい

子供たちが生成AIを活用することで、どのような学びが可能となり、どんな能力が高まっていくのでしょうか。

作文や読書感想文といった「文章を書く」ことがその前提であり、その際にどのような学びが起きているのかが重要だと思います。

私たちが何か文章を書くとき、どのように行動しているのでしょうか。何らかの方法で情報を収集したり、対話しながらともに考えたりしています。腕組みして考えていても、なかなか思いつきません。あらゆる手段や方法を用いながら、多面的・多角的に考えながら、記述できる力を高めることが重要です。

あらゆる方法や手段には、従来からの図書資料や教科書、インターネット検索はもとより、話題の生成AIを取り入れることも考えられるわけです。

また、生成AIでは、利用者が適切に対話しながら情報を収集していき、一面的な見方ではなく、多面的・多角的に捉え直すことも可能となるのです。調べたい事象について、表面的に捉えるのではなく、深く捉え直すための手段として生成AIを用いることが考えられます。

さらに、生成AIやWebから提供される情報には誤った情報も多く含まれています。収集した情報が正しいのかどうかを確かめたり、必要な内容を整理したりするなど、情報を批判的に捉え直し、本質をつかもうとする洞察力を高めていくことが重要です。

従来の情報収集の方法だけでなく、生成AIも一方法として取り入れながら、あらゆる方法をフル活用して、物事の本質を考えようとする力を育てていくことが求められているわけです。

最近、小中学校段階で文章を書く場面がかなり減ってきている印象があります。これは、手書き、情報端末のいずれの方法でも同様であると思います。

子供たちの記述力や洞察力を高めるために、どのような学びが進めば良いのか、書く活動といった学びの本質を考え直す時期に来ていると思います。

3.書く意欲と体験活動

記述する全国学力・学習状況調査の結果では、解答を文章で書く問題で、全ての問題で最後まで書こうと努力した割合は7割弱で、高い割合とは言えず、子供たちが意欲的に書く活動に取り組んでいるとは言えない状況です。

では、どうやったら、書く意欲を高めることができるのでしょうか。記述に対する意欲を高めることが重要なポイントになっていると思います。

例えば、子供たちの体験を題材として、記述に対する意欲を高めることが考えられます。自然体験や友人との共通体験等、体験活動は学校教育の多くの場面で想定できるものです。体験活動の中で五感を使って感じたことを文章にするといった学びはとても貴重な学びであり、自分がどのように変わったかに気づかせるなど、その体験で得られたことの価値や意味をさらに深めるかもしれません。

それら体験活動を発展的・補充的にサポートできるのがAIの活用だと考えます。例えば、子供たちが書きたいと思う課題を生成AIで考えさせ、子供たちが選べるように多様な課題を用意することも可能です。

記述する力を高める上で、体験活動と同様に重要なのは、記述への「課題」だと考えています。授業であれば、学習課題がどのような内容で、子供たちに記述する意欲を持続させようとするのかだと思います。

夏休みの課題でも、子供たちが書こうとする意欲を持って取り組んでいるのか、よく考えてみたいところです。

次号予告>生成AI は教師の働き方改革につながるのか

※本記事に掲載のその他の会社名および製品名、マークは各社の商号、商標または登録商標です。

講師

中村学園大学 山本 朋弘 教授

中村学園大学教育学部教授博士(情報科学)

日本教育工学協会(JAET) 副会⻑

東北大学大学院情報科学研究科早期修了(学位取得)

熊本大学教育学部卒業

東京工業大学大学院内地留学

岐⾩大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)

⿅児島大学教育学部附属教育実践総合センター講師

⿅児島大学大学院教育学研究科准教授を経て、現職。

ICTを活用した主体的、対話的な深い学びを促す学習指導の工夫を研究