寄稿コラム

2025.02.21

AI時代の自律した学び 真の個別最適な学びとは Vol.2

目次

1.個別最適な学びとは

「主体的・対話的で深い学び」につながる授業改革を実現する上で、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図ることが重要と言われています。

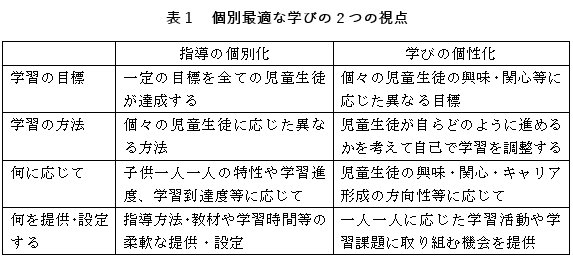

特に、「個別最適な学び」については、「指導の個別化」と「学習の個性化」に整理し、児童生徒が自己調整しながら学習していくことができるよう指導することが求められています。

表1は、個別最適な学びを指導の個別化と学びの個性化から整理した表となります。「指導の個別化」では、学習を自ら調整しながら学習を進める態度等を育成するために、教師が支援を必要とする児童生徒に対して、それぞれ個に応じた内容や形態によって、より重点的な指導を行います。

そして、学習者の到達状況、特性や学習進度等に応じて、指導方法や使用する教材、学習時間等を柔軟に設定することとしています。

「指導の個別化」では、同じ目標を全ての児童生徒が達成することをめざしており、一人一人に応じてそれぞれ異なる方法等で学習を進めることといえます。

一方で、「学習の個性化」では、個々の興味・関心等に応じて、それぞれが異なる目標に向かって、学習を深めることをめざします。学習の目標、学習内容や学習方法も個々でそれぞれ異なり、さらに解決するためのアプローチも異なることとなります。

2.学びの個性化とは

「学びの個性化」では、学習者の興味・関心等に応じて、探究学習を中心として、学習者が設定した課題からスタートして、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を進めていきます。

そして、その中で、学習者一人一人の学習活動に取り組む機会を個別に提供することで、学習者自身が学習を最適となるよう自ら調整していくことが必要となります。このことは、目標は学級や学年において同一ではありますが、その目標を解決するための方法や内容、アプローチが児童生徒1人1人で異なるものになるといえます。

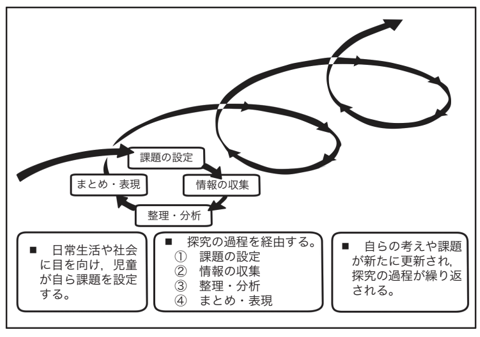

探究学習においては、以下の4段階のプロセスをくり返しながら、子供たちがICTを学習ツールとして活用していき、学習の深化を進めていきます。

|

【課題の設定】 体験活動などを通して、課題を設定し課題意識をもつ |

探究的な学習は、1、2時間程度の短いスパンではなく、数十時間のユニットで構成されることが多く、そのプロセスは螺旋状につながって進んでいきます。

文部科学省(2017)は、総合的な学習の時間での学習過程を、以下のとおり示します。

まず、日常生活や社会の話題に目を向けて、児童生徒が自ら課題を設定します。そして、課題を解決する際に、①課題の設定、②情報の収集、③整理・分析、④まとめ・表現といった、探求の過程を経由します。

さらに、課題解決のプロセスを経て、自らの考えや課題が新たに更新されます。そして、その課題解決は螺旋的にバージョンアップしていきます。

このように、学習者自らが課題設定を工夫したり、学習成果等を自己評価したりするなど、自己調整しながら探究的な学びが進んでいくと考えられます。

図 探究的な学びのサイクル(文部科学省 学習指導要領解説総則編から)

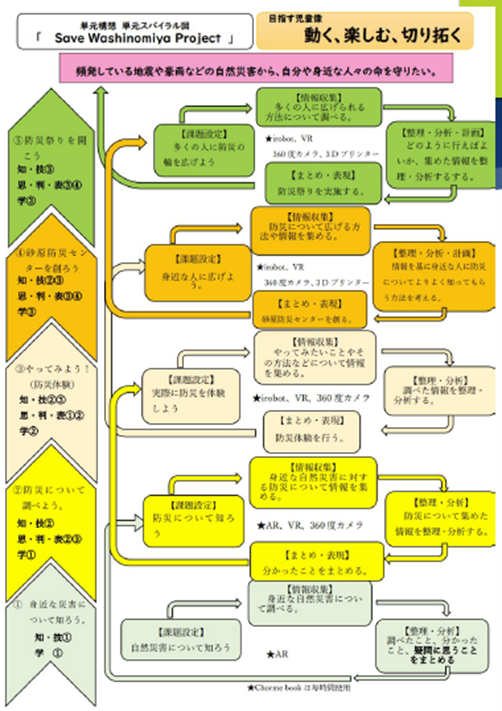

下の図は、埼玉県久喜市立砂原小学校で作成した探究学習の学習計画表です。さらに、課題解決のプロセスを経て、自らの考えや課題が新たに更新される様子がよくわかります。

筆者

中村学園大学 教育学部 山本 朋弘教授

博士(情報科学)

日本教育工学協会(JAET) 副会⻑

東北大学大学院情報科学研究科早期修了(学位取得)

熊本大学教育学部卒業

東京工業大学大学院内地留学

岐阜大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)

鹿児島大学教育学部附属教育実践総合センター講師

鹿児島大学大学院教育学研究科准教授を経て、現職。

ICTを活用した主体的、対話的な深い学びを促す学習指導の工夫を研究