学校情報化

2025.03.06

Next GIGA→Beyond GIGA〜教育DXへ Vol.7 教育DXのための「ICT支援員」の在り方

教育DXのための「ICT支援員」の在り方

株式会社NEL&M 田中 康平氏に「教育DXのための「ICT支援員」の在り方」をご寄稿いただきました。 本コラムの理解をより深めることが出来る資料をこちらからダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

目次

はじめに

「GIGAスクール構想」により、児童生徒1人1台の学習用PC、高速通信ネットワーク、教育クラウドなどが整備されました。現在、それらの環境は更新の時期を迎え、各地で共同調達が進められています。令和5年に閣議決定された「第4期教育振興基本計画」(1)では、単なるインフラ整備に留まらず「教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進」が掲げられ、GIGAスクールの環境の改善とともに、教育データの効果的な活用から日常的なICT活用の浸透も求められています。

学校や教員がこのような状況に対応するためには、外部専門人材としての「ICT支援員」の在り方にも変化が生じるでしょう。従来のICT関連の技術的な支援に加え、教員の授業デザインや児童生徒の学習活動におけるICTの効果や課題を理解し、学びの変革を支援する役割も期待されます。

実際に、令和7年度から「教育DX支援員」として事業を展開する地域も出始めました。今回のコラムでは、教育DXの推進に関わる「ICT支援員」の在り方について提案します。

ICT支援員の現状と課題

採用の現状と課題

現状

ICT支援員の採用に関して、他の業種同様「人手不足」の影響を受けています。

「人数の確保」にとても苦労しているケースも散見されます。

課題

GIGAスクール構想のもと、1人1台PC環境が全国の学校に広がりました。ICT支援員の「人数」の確保も必要となりましたが、他の業種の賃金が上昇する中でも予算が据え置かれ、十分なスキルや経験を有する人材の採用が難しいという課題が見られています。

人員確保が目的ではなく、学校におけるICTの効果的な活用を支援できる体制の構築が必要であり、今後は教育DXの推進に資するためにより専門性を持った人材を育成する必要がある、という点について関係者が共有し、現実的なアプローチ方法について再構築する必要がありそうです。

育成の現状と課題

現状

短期間の研修で即戦力の如く学校現場に投入されるケースもあり、GIGAスクール環境での多様な課題に対する十分な準備ができていないことで、学校との関係構築にも支障をきたす状況もあるのではないでしょうか。

課題

導入されている機器の数やシステムの種類も増え、利用されるユーザーのアカウントも何種類も存在する。さらに、教育現場の理解や、実践的な解決策を提案できる知識・技能の習得も求められる。しかし、採用後の研修や配置後のフォローアップ体制が十分に整備されているとは言えない。

本来は、配置前に十分な研修期間を設け、配置後も定期的なフォローを重ねるなど「ICT支援員」としての人材育成に時間と費用をかけることが重要です。

私も関わっている、大分県の「ICT教育サポーター育成プラットフォーム事業」(2)(3)では「人材育成の場づくり」を事業名に掲げ、配置前の研修期間として3週間を確保し、配置後も年間を通した育成プログラムを展開し続けています。こうした例を参考にした取り組みの広がりや長期的な育成体制の確立が、今後の鍵となるのではないでしょうか。

教育DXを支えるICT支援員に求められる新たな役割

専門知識と実践力の向上

教育DXの推進を支えるためには、ICTスキル以上に今後の教育に関する専門性が要求されます。教育クラウド、教育データ、AIなどの先端技術に関する理解に加え、これらを教育現場で有効活用する実践的なノウハウと支援技術が不可欠です。その土台として、教員の授業デザインや児童生徒の学習活動を観察する眼が育つことと、具体的なソリューションを提案できる能力も求められるようになるでしょう。

教育DXコーディネータとしての役割

ここで強調したいのは、ICT支援員の雇用状況の改善が目的ではなく、教育DXの推進に貢献する役割へと進化することが重要だという点です。

役割の変化により「教育DXコーディネータ」という役割を担うことも考えられます。教員と連携しながら、授業でのICT活用を促進し、先端技術も取り入れながら、児童生徒の学習効果を最大化するためのサポートを行う。こうした新たな役割を確立できれば、結果として雇用の維持や待遇の改善が伴ってくる可能性があると考えられます。

育成のための研修計画と体制

継続的な育成プログラムの必要性

ICT支援員の専門性を高めるためには、採用時の研修は当然、採用後の継続的な育成が不可欠です。初期研修で基礎知識を習得するだけでなく、現場での実践を通じたスキルアップ、定期的なワークショップや勉強会を通じた知識やスキルの共有と向上を図ります。こうした継続的な育成プログラムは、教育DXコーディネータとしての役割を果たすための礎となるはずです。

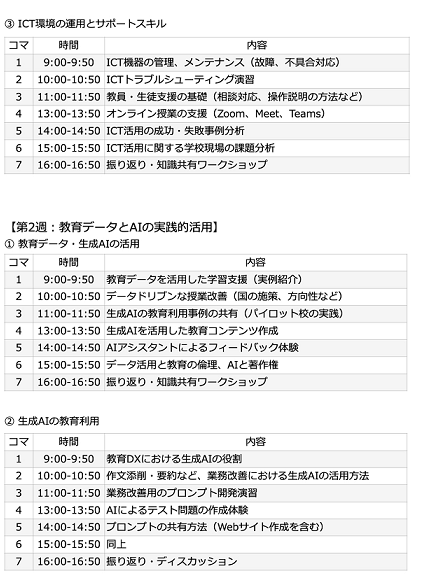

研修計画の例

初期研修では、ICT機器の基本操作やネットワーク管理、セキュリティ対策など、基礎的な技術を徹底的に学ぶとともに、教育現場の理解を深めるための講義や、ICT活用の演習などを取り入れたカリキュラムを展開します。

継続研修としては、最新技術のセミナーや実際の教育現場でのケーススタディ、グループディスカッション等を通じて、現場の課題解決を共同で模索する機会を提供することも有効です。また、オンラインとオフライン双方の研修手法を採用することで、地域やスケジュールに左右されずに、多くのICT支援員が参加できる環境を整えることが求められます。

研修計画の例について資料にまとめていますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

ICT支援員事前研修カリキュラム例(筆者作)

配置後のサポート体制

採用後のICT支援員が現場で孤立することなく、継続的な成長を遂げるためには、定期的なフィードバックや心理的なサポートの仕組みが不可欠です。ICT支援員同士の情報共有ツール(Slackなど)を導入し、円滑なコミュニケーション環境を構築する。また、技術的・教育的な問題を解決するバックオフィスを整備し、現場の課題に迅速かつ的確に対応する。こうした体制は、ICT支援員への信頼を高める要因となるでしょう。

教育DXの実現に向けて

教育DXを実現するためには、ICT支援員の役割を単なる技術サポートから、教育現場全体の変革を支える「教育DXコーディネータ」へと再構築することを検討してみましょう。教員の授業実践や児童生徒の学習活動におけるICTの効果と課題を把握し、現場に即した解決策を提供することを目指し、専門性を高めたICT支援員が時には現場の変革を牽引し、地域全体の教育DXを推進する中核として活躍すれば、雇用の維持や待遇の改善の面も自ずと解決できる可能性も出てきます。

ただし、大きな課題として「ICT支援員の専門性を高め、育成できる人材」をどう確保し育成するのか、という点が残っています。ICT支援員の受託事業者が核となる人材を育成することと、教育情報化コーディネータやメーカーの教育者認定プログラムなどを活用しキャリアアップを支援すること、また、専門性を持つ企業や人材と連携し、内部の体制を構築することに取り組んでほしいと思います。

今後さらに推進される「教育DX」において、ICT支援員の活躍が広がり、学びの革新につながることを期待しています。

参考情報

(1)文部科学省.第4期教育振興基本計画.(参照日 2025-02-03)

(2)大分県教委員会.ICT教育サポーターの育成研修.2022(参照日 2025-02-03)

(3)大分県.ICT教育サポーター育成プラットホーム事業.2024(参照日 2025-02-03)

講師

株式会社NEL&M(ネル・アンド・エム)代表取締役/ICTスクールNEL校長 田中 康平氏

株式会社NEL&M 代表取締役

ICTスクールNEL 佐賀本校 校長

教育情報化コーディネータ 1級(2018年認定 ※国内5人目)

【委員等】

国立教育政策研所「令和4年度全国学力・学習状況調査のCBT化に向けた調査問題の開発・文部科学省CBTシステム(MEXCBT)への搭載およびCBT問題における合理的配慮の在り方に係る調査研究事業」(2022年度)

CBT問題の開発及び実証に関する検討委員・CBT配慮問題の開発に関する検討委員

経済産業省「未来の教室実証事業」教育コーチ(2018~2019年度:麹町中学校担当、2021年度:広島県教育委員会、鹿児島市教育委員会担当)

佐賀県教育委員会 ICT利活用教育推進に関する事業改善検討委員(2015~2019年度)

【カリキュラム開発関連】

・つくば市「つくばSTEAM コンパス」授業カリキュラムおよび教材開発担当(2023年度)

・加賀市「文部科学省 生成 AI パイロット校・生成 AI ファーストカリキュラム開発」( 2023 年度)

・大手旅行会社「観光データを活用した探究学習プログラム」

教育DXのための「ICT支援員」の在り方

株式会社NEL&M 田中 康平氏に「教育DXのための「ICT支援員」の在り方」をご寄稿いただきました。 本コラムの理解をより深めることが出来る資料をこちらからダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。