寄稿コラム

2022.02.03

GIGA導入期の試行錯誤を超えて

目次

前回のコラム「教育DXが導く新たな学びの姿とは」では教育DXとイノベーションが必要とされるようになった背景や導入モデル、事例について紹介をしました。本記事では子どもたち1人につき1台の端末を整備することの重要性や導入完了までの段階的な話について解説をします。

1人1台端末と新たな学びへの期待

GIGAスクール構想によって公立の小中学校において1人1台の情報端末が整備され授業での活用が始まり1年を迎えようとしています。1人1台の情報端末を積極的に活用して、令和の日本型学校教育の目標である「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」を実現させることが今まさに求められています。

そして、1人1台の情報端末の活用は授業にとどまらず、家庭での学習にもつながることが期待されています。

そのためには、クラウド環境も有効に活用することで紙のノートでは実現しにくい新たな学びとして、データを共有して学び合うなど「協働的な学び」の学習形態が大きく変わってくることが必要です。

マストアイテムとしての情報端末

GIGAスクール構想が整備される以前の情報端末の環境は、複数の児童生徒で1台の情報端末を共用して使っていました。1台の情報端末を共用していた頃と比べて情報端末の活用の在り方が大きく変化します。それは子供たちが情報端末を使いたい、または教師が使わせたいと感じた時に遠慮なくすぐに活用できるということです。

これからの社会を生き抜く子供たちにとって、いつでも使える情報端末は従来の鉛筆やノートと並ぶ「必須の文房具(マストアイテム)」となります。当然、従来のノートや手書きも大切ではありますが将来にわたって新たな技術に対応していくことが求められることから、これから先は情報端末が子供たちの必須アイテムとなります。

マストアイテムである情報端末を各教科などの必要な場面で活用するには、子供たちがいつでもすぐに使えるようにしておくことが必要です。例えば、机の引き出しに情報端末を入れておくなどして、子供たちがすぐに使えるようにしておくことです。

その一方で、情報端末を活用せず従来のノートに手書きする場面も当然出てきます。必須アイテムをうまく使い分け、児童生徒自らが必要に応じて必須アイテムを主体的に選択できるようにすることが求められます。

GIGA導入期の試行錯誤

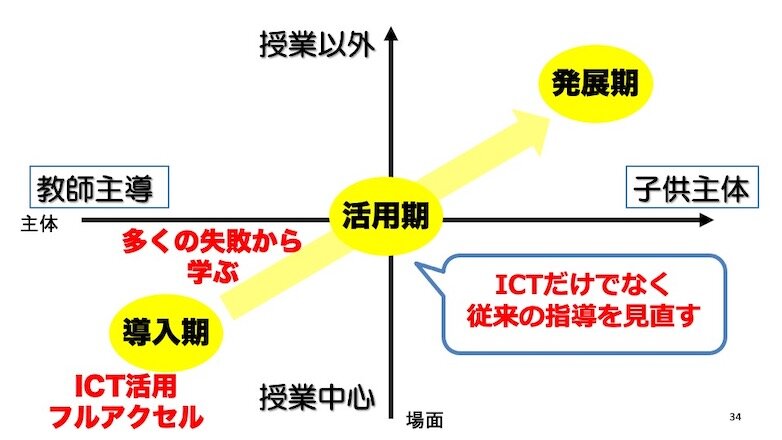

これまでになかった新しいことを進めると、うまくいかないことが出てくるのは、GIGAスクール構想の1人1台端末環境に限らないことです。GIGAスクール構想の導入期、活用期、発展期の3段階の進行図を示します。

GIGAスクール構想の導入期

GIGAスクール構想の導入期には情報端末をフルに活用して、とにかくいろいろな場面で活用できるかを試していくべきです。

教師も子供たちも情報端末の活用に積極的に挑戦して、試行錯誤を繰り返しながら効果的な活用を模索していくのです。おそらく多くの成功と失敗が生まれていくと思います。

効果的な活用は、多くの失敗から学び、活用のポイントを各自が整理していくことが重要です。

GIGAスクール構想の活用期

授業や教科の単元によっては、情報端末の活用もうまくいかないことが出てきます。従来の方法に戻すことも考えられますし、別の活用方法やコンテンツの選定も考えられます。

GIGAスクール構想の活用期では導入期で得られた失敗から学んだポイントを活かして、学校全体や地域全体での組織化や共通化を図ることが求められます。そのためにはカリキュラム・マネジメントを展開して、情報端末の活用を教科などの年間指導計画への位置づけを明確に行うことが重要です。

情報端末の活用が得意な先生の学級だけでなく、どの学級でも確実に有効な活用が進められるはずです。「学校全体や地域全体での組織化や共通化を図る」には、教育長や校長などのCIO(Central Information Officer)のリーダーシップが必要です。

GIGAスクール構想の発展期

GIGAスクール構想の発展期では、教師主導の授業から子供主体の授業へと転換が進むようになります。また、情報端末の活用が授業中心であったのが、児童生徒が授業以外でも積極的に活用するようになります。

順調に進んだ先進地域や先進校の様子からもそのことがよくわかります。授業以外の休み時間や放課後に、自分たちでキーボード入力の練習をしたり、友だちとプレゼンテーション作成を進めたりするなど、主体的な学習(活用)が多く見られるのは授業以外の時間です。子供主体の活用を進める上でも、授業以外での活用がポイントとなります。

教科等横断的な活用

1人1台の情報端末を活用した学習活動が学校や学年の全体で進行していくと、1つの教科でのみで活用が進むのではなく教科等横断的に活用が進んでいくことが考えられます。そして、子供たちが身につけた活用スキルは教科の間で転移しながらさらに高まっていくことが期待されます。

例えば、社会科での見学時に撮影・記録する場面が体育授業での撮影や記録の場面にも活かされます。また、算数や数学で学習した表やグラフの作成は、理科の実験や観察のデータを整理する際に用いることも考えられます。

このように子供たちから「他の教科でもやってみたからこの教科でもやってみたい」といった主体的な活用も見られるようになるでしょう。そして、子供たちの主体的な活用が進むことによって、学習の基盤となる活用スキルが活かされるようになります。

「授業以外の場面は使用禁止・休み時間は使用禁止」といった制限がある環境では、子供たちが主体的に情報端末を活用することは期待できません。子供たちの主体的な活用を進めるためには、教師が子供たちの活用をあまり制限せずに、子供たちの主体的な活用は出てくるように支援することも大切だと考えられます。

※本記事に掲載のその他の会社名および製品名、マークは各社の商号、商標または登録商標です。

筆者

中村学園大学 山本朋弘 教授

中村学園大学教育学部教授博士(情報科学)

日本教育工学協会(JAET) 副会⻑)

東北大学大学院情報科学研究科早期修了(学位取得)

熊本大学教育学部卒業

東京工業大学大学院内地留学

岐⾩大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)

⿅児島大学教育学部附属教育実践総合センター講師

⿅児島大学大学院教育学研究科准教授を経て、現職。

ICTを活用した主体的、対話的な深い学びを促す学習指導の工夫を研究