寄稿コラム

2022.02.03

今後期待されるSTEAM教育

目次

前回のコラム「GIGA導入期の試行錯誤を超えて」では子どもたち1人につき1台の端末を整備することの重要性や導入完了までのステップについて解説をしました。本記事では「STEAM教育」の概要を説明し、STEAM教育がめざす資質・能力として21世紀型スキルを紹介しています。また、児童生徒が主体的に課題を解決していく学習スタイルとして「PBL学習」についても解説をします。

STEAM教育とは

社会の幅広い分野において、新しい価値を提供できる人材を養成することが求められています。

そして小学校、中学校、高等学校などにおいて「STEAM教育」を推進して、各教科での学習を実社会での問題発見・解決に活かしていくための探究力や創造力を育成することが期待されています。

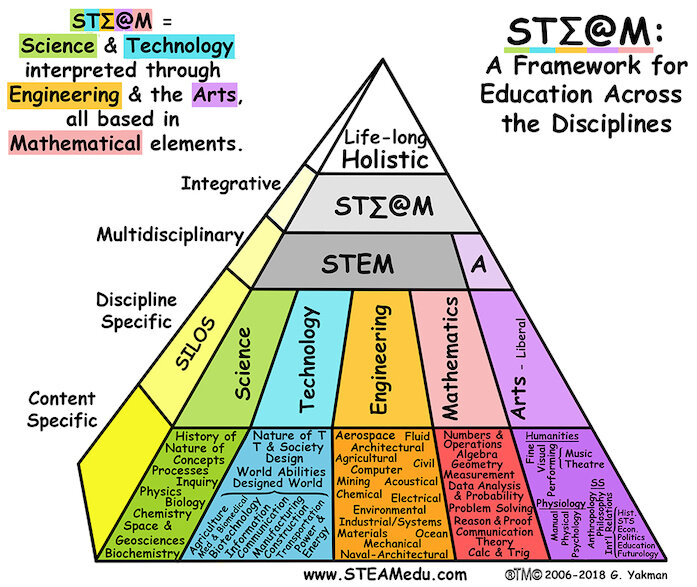

STEAM教育とは「科学(Science)技術(Technology)工学(Engineering)芸術(Art)、数学(Mathematics)」の頭文字を取ったもので、各教科などでの学習を横断的に推進していく教育です。従来のSTEM教育に芸術(Art)の要素を加えただけでなく、統合的(Integrative)に展開していくことが求められています。

下の図は、Yakmanが提唱したSTΣ@Mのフレームワークです。

STEAM教育がめざす資質・能力

STEAM教育のように教科等横断的な学びが目指すものは、創造性やコミュニケーション能力、情報リテラシーなど次世代を担う人材が身につけるべき資質・能力の育成といえます。

このような資質・能力として、21世紀型スキルが取り上げられます。

21世紀型スキルとは、ATC21sによって提唱された、今後の社会を生き抜くために児童生徒に必要な能力のことです。具体的には、批判的思考力、問題解決能力、コミュニケーション力、コラボレーション力、情報リテラシーなどで、次の社会を支える児童生徒が習得すべきスキルといえます。

ATC21s が示した内容は、以下の4カテゴリー10種類のスキルです。

|

【21世紀型スキルの4カテゴリーと10種類のスキル】 1.思考の方法(Ways of Thinking) 2.働く方法(Ways of Working) 3.仕事のツール(Tools for Working) 4.世界の中で生きる方法(Skills for Living in the World) |

参考:ATCS TM

参考:トーマツイノベーション編著(2017)『人材育成ハンドブック』眞崎大輔 ダイヤモンド社

STEAM教育の基盤は課題解決

STEAM教育では、各教科での学びを横断的に捉えるだけでなく、創造的・協働的な学びを統合的に捉えていくことが必要となります。

そのためには、児童生徒が主体的に課題を解決していく学習スタイルを基盤として進めていくことになります。現在、小中高校において「総合的な学習の時間」や「総合的な探究の時間」、「理数探究」などにおける問題発見・解決的な学習活動の充実を図ることにも共通します。

児童生徒が主体的に課題を解決していく学習スタイルとして、PBL学習(Project Based Learning)があります。PBL学習とはプロジェクト型学習のことです。PBLWorksは、PBL学習を進める上でのポイントをいくつか紹介しています。その内容を参考にしてポイントを整理してみました。

|

【PBL学習を進める上でのポイント】 ○子供たちが挑戦したがる課題 ○継続できる課題 ○真正な課題 ○意見反映と選択性 ○リフレクション ○フィードバック ○情報の共有と公開 |

戸田東小中学校の挑戦

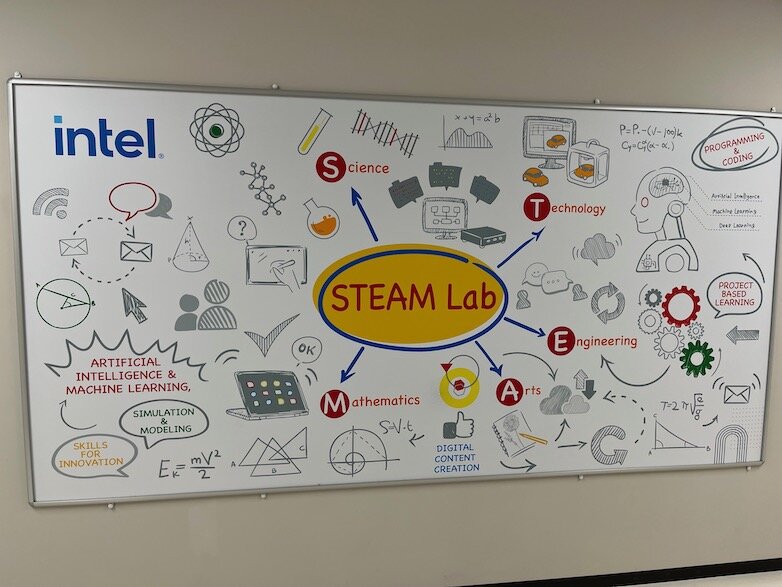

2021年5月、埼玉県戸田市立戸田東小中学校では、企業の協力を得て「STEAMラボ」を設置しました。この教室では、子供たちが最先端のICT機器を活用して、創造的・協働的な学びが展開できるように設計されています。

そのSTEAMラボには、3Dプリンタや高性能のコンピュータなどが設置されており、GIGAスクール構想の1人1台端末環境とは異なる学びの姿を見ることができます。

戸田東小中学校のSTEAMラボの様子です。

STEAMラボに設置されたICT環境の様子です。

STEAMラボで実践された授業の様子です。

※戸田東小中学校様のSTEAM Labの詳細につきましては、2月21日に開催致しましたリコージャパンセミナー「STEAM教育オンラインセミナー 〜戸田市STEAMラボで創造力育成〜」で報告いたしました。

セミナーレポートページを近日公開予定ですので、もう少々お待ち下さい。

※本記事に掲載のその他の会社名および製品名、マークは各社の商号、商標または登録商標です。

筆者

中村学園大学 山本朋弘 教授

中村学園大学教育学部教授博士(情報科学)

日本教育工学協会(JAET) 副会⻑)

東北大学大学院情報科学研究科早期修了(学位取得)

熊本大学教育学部卒業

東京工業大学大学院内地留学

岐⾩大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)

⿅児島大学教育学部附属教育実践総合センター講師

⿅児島大学大学院教育学研究科准教授を経て、現職。

ICTを活用した主体的、対話的な深い学びを促す学習指導の工夫を研究