寄稿コラム

2022.03.17

2022年のICT教育の方向性

目次

前回のコラム「今後期待されるSTEAM教育」ではSTEAM教育や21世紀型スキル、PBL学習について解説しました。本記事では、2022年のICT教育の方向性として、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」について詳しく解説します。

1. 1人1台端末で授業と家庭学習をつなぐ

2022年は、GIGAスクール構想の導入期から、活用期・発展期へと進んでいきます。活用期や発展期では、1人1台の情報端末を授業で活用するだけでなく、情報端末を家庭へ持ち帰り、家庭学習に活かすことが今後期待されます。

例えば、家庭に1人1台の情報端末を持ち帰り、個別学習支援システム等を用いて個々に応じた宿題を解いたり、ドリルシステム等のeラーニングによって自分のペースで学習したりことができます。

さらに、学習者用デジタル教科書が本格的に導入されると、家庭学習で利用できるコンテンツも充実してきます。学習者用デジタル教科書を活用して、家庭で予習したり、授業の復習をしたりするなど、授業と家庭学習をつなぐ取り組みが増えていくことが期待されます。

また、個別学習での活用においては、学習履歴を記録することができ、その学習履歴が授業に活かされるようにすることも今後期待されます。

2.「個別最適な学び」と「協働的な学び」

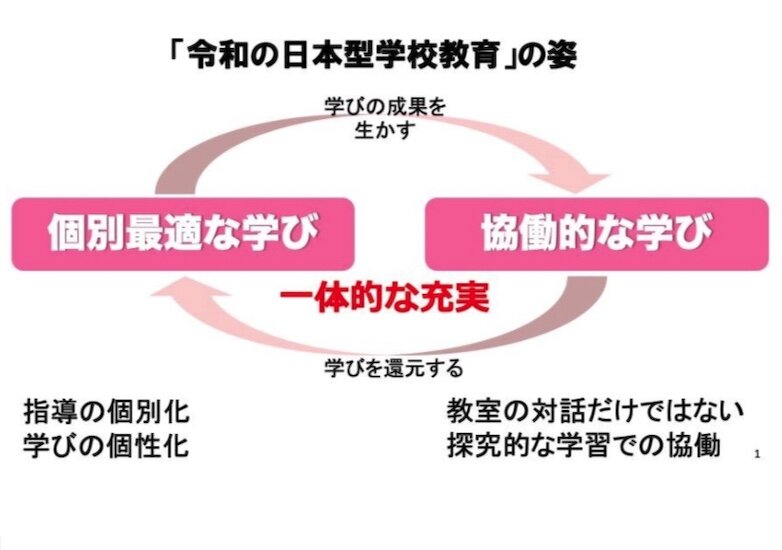

活用期・発展期では、情報端末の活用が目的ではなく、令和の日本型学校教育の実現に向けた取り組みを進めていく必要があります。令和の日本型学校教育を進めていくには、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を往還しながら、「主体的・対話的で深い学び」の実現につながる授業改善が求められています。

この「個別最適な学び」と「協働的な学び」は、一体的に充実を図る必要があります。

「個別最適な学び」での学びの成果を「協働的な学び」に活かしていきますし、「協働的な学び」での学びを「個別最適な学び」に還元するよう、一体的に捉えておくことが重要といえます。

3.個別最適な学びを進めるための2つの支援

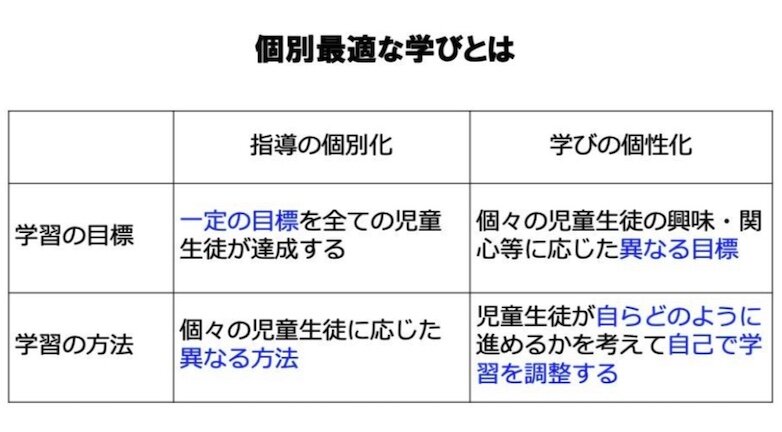

個別最適な学びを進めるための支援を、「指導の個別化」と「学習の個性化」の2面から捉えていきます。

「指導の個別化」では、一定の目標を全ての児童生徒が達成するよう、個々の児童生徒に応じた異なる学習方法によって学習活動が展開されます。自分自身で課題に気づき、各自が課題解決の道筋を立てるように支援するとともに、基礎基本の確実な定着を図ります。

一方、「学びの個性化」では、個々の児童生徒の興味・関心等に応じた異なる目標が設定され、児童生徒自身がどのような方向性で進めるか、自己で学習を調整するような学習が考えられます。学習内容の理解を深め、広げる「学習の個性化」では、各自に応じた学習課題を提供するなど、個人の特性に応じた学びのデザインを支援していきます。

これらの個別最適な学びでのマストアイテムとして1人1台の情報端末を活用していくことが今後期待されます。

4.「協働的な学び」につなぐ

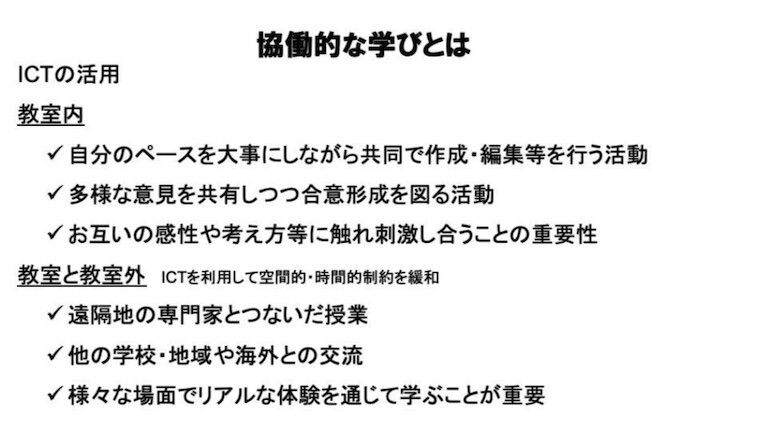

教師の説明が中心となる一斉授業から、生徒の対話を中心にした協働的な学びへの転換が必要です。

情報共有や双方向性といったICT活用の特性を踏まえて、協働学習の中で情報端末を有効に活用することが求められます。

友だちとの協同編集

教室内での協働的な学びでは、さらに友だちと協力しながら、共同編集できることも大きなメリットといえます。クラウドサービスを用いてグループで共同編集していきます。例えば、夏の自由研究において、4人グループで共同作業を行いながら、研究を深める実践が見られます。他にも、グループでの発表場面で、読み原稿を共同編集する取り組みも見られます。

共同編集で役割を分担することで、コミュニケーション力の育成にもつながるでしょう。さらには、調査学習において、子供たちがクラウドサービスのアンケート機能を用いて、より多くのデータを集める調査学習を進めていくような、探究的な学びの事例も見られます。

そして、多様な意見を共有しながら、合意形成を図る活動が考えられます。1人1台の情報端末を用いて自分の考えを持たせ、その考えや意見を、クラウドサービスで学級の仲間と共有するようにします。子供たちは、友だちがどんな考えを持っているか、興味深く読んでいきます。そして、自分と友だちの考えを比較しながら、深めていくことができます。

教室と教室外をつなぐ取り組み

教室と教室外をつなぎ、空間的・時間的な制約を緩和することも可能となります。遠隔地の専科や専門機関と学校をつなぎ、発展的な学習を進めることもできるようになります。

また、他の学校や地域、海外の学校とつなぎ、交流学習を進めることも考えられます。今後は、開かれた学習環境において、さまざまな場面でリアルな体験を通じて学習を展開することが求められます。

5.最後に

今後、子供たちにとって、情報端末は学習の必須アイテムとなります。

学校や地域によっては、子供たちのICTスキルが、教師のICTスキルを超えることも出てくるでしょう。教師が十分使えこなせなくても、コーチングの方法を考え、子供たちの情報端末活用をしっかり支援してほしいと思います。

そのためには、まずは、教師自身が情報端末を積極的に取り入れ、試行錯誤しながら、授業での成功体験を積み上げていくことが重要です。情報端末をどの場面でどのように活用させるか、教師自身が自ら考え、学校や学級の実態に合わせた積極的な活用を進めていくことが求められています。

※本記事に掲載のその他の会社名および製品名、マークは各社の商号、商標または登録商標です。

筆者

中村学園大学 山本朋弘 教授

中村学園大学教育学部教授博士(情報科学)

日本教育工学協会(JAET) 副会⻑)

東北大学大学院情報科学研究科早期修了(学位取得)

熊本大学教育学部卒業

東京工業大学大学院内地留学

岐⾩大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)

⿅児島大学教育学部附属教育実践総合センター講師

⿅児島大学大学院教育学研究科准教授を経て、現職。

ICTを活用した主体的、対話的な深い学びを促す学習指導の工夫を研究