情報教育

2025.02.07

Next GIGA→Beyond GIGA〜教育DXへ Vol.6 生成AI時代に求められる必須スキル「ファクトチェック」

生成AI時代に求められる必須スキル「ファクトチェック」

教育ICT専門のコンサルタントとして学校や教育委員会のICT活用などをサポートする傍らで、子ども専門のICTスクールを運営されている株式会社NEL&M 田中 康平氏に「生成AI時代に求められる必須スキル『ファクトチェック』」をご寄稿いただきました。 本コラムの理解をより深めることが出来る資料をこちらからダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

目次

今や文章だけではなく画像、動画、音声などまで出力できる「生成AI」。

文部科学省が「生成AIパイロット校」(1)を設置して実証を進めているように、学校でも業務改善から授業の変革まで、活用の可能性が広がっています。

一方で「AIの出力は本当に正しいのか?」「考えなくなるのではないか?」という不安を抱く声も聞かれ、なかなか活用に進まない状況も目にしています。

文部科学省のガイドライン(2)にも書かれているように、生成AIを活用するうえでメリットだけでなくリスクや留意点の理解も必要です。

当然、生成AIが出力した情報を「鵜呑み」にしてしまってはいけません。情報の真偽を見分ける「ファクトチェック」の姿勢が育まれていないと、誤った情報や偏った内容を疑わずに利用することも起こり得ます。

本コラムでは、教員だけではなく児童生徒が生成AIを活用する機会の増加を念頭に、「ファクトチェック」例や学習効果を説明します。

(本コラムの内容をまとめた資料のダウンロードも可能です。ぜひご活用ください。)

1 生成AIの出力結果に応じた「ファクトチェック」

生成AIが出力する結果は多種多様です。そのすべてについて「ファクトチェック」することは困難です。出力結果の種類に応じて「ファクトチェック」の方法を使い分けていくことをおすすめします。

「事実的知識」におけるファクトチェック

「事実的知識」とは、単体で意味をなす知識のことです。定量的な数値や、記号、単語、年号、など正誤を判定しやすく、ファクトチェックの練習に適した知識と言えるでしょう。

例えば、「自治体の人口」や「学校の児童生徒数」などを生成AIに尋ねた結果を確認する方法を考えてみましょう。

| プロンプト例_1 「〇〇市の人口を教えてください。」 出力例_1 「〇〇市の人口は、2024年4月時点で約〇〇万〇〇〇〇人です。」 (情報源_) |

生成AIが出力結果と共に「情報源のWebサイト」を表示してくれるケースが増えてきました。回答の内容だけではなく、情報源も必ず確認します。人口については、自治体の統計情報を参照していることが多いと思いますが、それが「いつの時点の情報なのか?」もチェックしましょう。

本当は「最新の人口」を知りたいと思っていても、生成AIは少し古い情報をもとに回答していることも珍しくありません。また、自治体のWebサイトではなく、国勢調査の結果(5年に1回なので最新ではない可能性が高い)や、他の団体のWebサイトを参照してくる場合もあります。

WebサイトのURLを確認し「ドメイン」から正確性を判断することも有効です。

最新の人口を知りたい場合は、プロンプトに「最新の人口を」と具体的な言葉を加えてみても良いでしょう。その出力結果や参照情報と比べたり、さらに都道府県や日本の人口まで広げたりしていくと「ファクトチェック」の良い練習になるはずです。

| プロンプト例_2 「〇〇市の最新の人口を教えてください。」 出力例_2「〇〇市の人口は、2025年1月時点で約〇〇万〇〇〇〇人です。」 (情報源_) |

事実的知識に関するファクトチェックのポイント

・情報源を確認(生成AIが参照したWebサイトの信頼性)

・情報の更新日を確認(古い情報を誤用しないため)

・Webサイトの運営主体を確認(公的機関 or 民間団体?)

・ドメインで信頼度を判断(go.jp=政府、lg.jp=自治体、ac.jp=大学など)

また、「学校の児童生徒数」も尋ねてみてください。教育委員会や学校のWebサイトに掲載されていると思いますが、4月の情報からその後の転入出者数が反映されていない場合もあります。

生成AIの回答では現在の正確な人数が得られず、「先生(当事者)に聞く」という形で一次情報の意義を実感する機会になるかもしれません。

この辺りは、インターネット(検索エンジン)を利用した「調べ学習」と同じように見えますが、検索による調べ学習では、情報量が多すぎて正確なものを見つけるのに時間がかかることがあります。また、検索上位の情報をそのままコピーするだけでは、生成AIの出力を鵜呑みにするのと同じ問題が生じます。

一方、生成AIはある程度情報を絞り込んで提示するため、適切なファクトチェックを行うことで、効率的に信頼できる情報にたどり着きやすくなります。今後は「ファクトチェック」の練習を行いながら適切な利用方法を学ぶことも必要になるのではないでしょうか。

「概念的知識」や「社会的事象」のファクトチェック

歴史の解釈や社会問題など、立場や視点によって見解が分かれるテーマでは、より高度なファクトチェックのスキルが要求されます。次のようなポイントを踏まえてファクトを探ることが考えられますが、内容によっては相当難しいものとなります。

・複数の情報源を見比べる

生成AIの参照情報を確認するだけでなく、教科書、参考書、公的機関のレポート、他のWebサイト、など複数の情報源を見比べて、出力結果の評価を行います。より深く評価する際は、関連の研究論文などを探し、考察することも必要です。

・背景や意図に注目する

政治的・社会的なトピックでは、利害関係や立場によって意見や根拠が変わることがあります。情報発信の経緯や発信元の主義主張などを読み取り、客観的に判断する力が求められます。

実際、これらについて児童生徒が自ら実行することは容易ではありません。生成AIに出力させたい内容に関する書籍や情報などを教師が事前に準備し、内容の評価や吟味をサポートすることも有効でしょう。

2 ファクトチェックがもたらす「高次:HOTS」の学び

ファクトチェックのプロセスを重ねるほど、公式サイトを探す手順や信ぴょう性の高い情報源を見出す習慣が定着していきます。その姿勢から次のような効果が期待されます。

・情報収集、判断能力の向上

正確性や鮮度が高い情報を収集する能力や、複数の情報を分析し評価する経験から、判断能力の向上が期待されます。

・探究スキルの向上

生成AIの回答をきっかけに、関連情報や先行事例、データ、研究論文などまで深掘りする姿勢など、探究に必要なスキルの向上が期待されます。

・批判的思考力(クリティカルシンキング)の育成

生成AIが出力する結果について「本当だろうか?」と疑問を抱き、正誤を検証しようとするプロセスは批判的思考力の育成につながります。多角的な視点から批評的に考える姿勢を育みます。

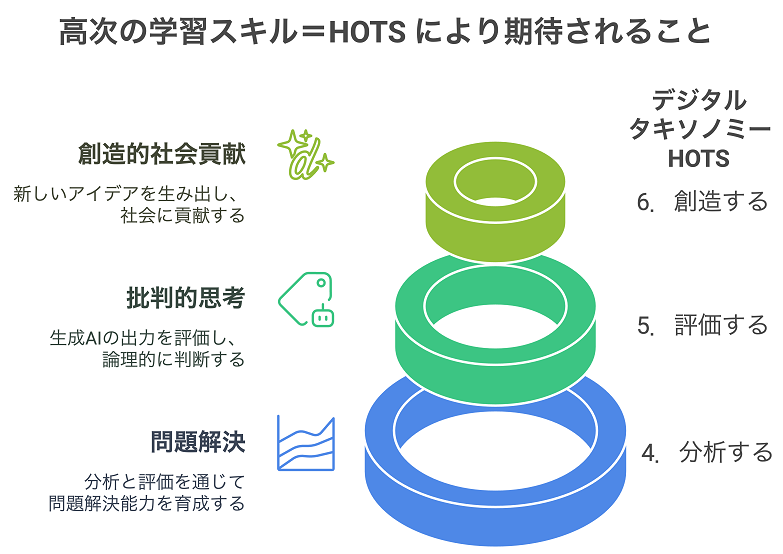

・「HOTS」の学びの促進

HOTSとは「High Order Thinking Skills」の略であり、デジタル・タキソノミー(3)の認知過程次元における、「1.記憶する、2.理解する」の先にある「4.分析する、5.評価する」に該当する「高次の学習スキル」とされています。

生成AIを活用した際にファクトチェックを意識することで、自ずと「高次の学習スキル=HOTS」が必要となり、関連する能力を育む絶好の機会となり得ます。

「生成AIの回答の信憑性は?」

「この裏付けは?」

「異なる考えもあるが、どう解釈できるのか?」

こうした問いを児童生徒が自発的に立てるようになると、生成AIは単に便利なツールではなく、“深い学び”を促す学習環境として機能するでしょう。

高校生の声:「生成AIは便利だけど、鵜呑みにはしない」

実際に授業で生成AIを活用している高校生からは

「全部正しいとは思っていない。」

「生成AIの回答をもとに、その先を自分で考えるようになった。」

などの声が聞かれます。疑問を感じ、批判的思考力を働かせながら探究するプロセスを通じて、より深く学び「高次の学習スキル=HOTS」を主体的に身につける姿が見られています。

HOTSによる学習効果のイメージ(筆者作 ※app.napkin.aiを利用して作図)

ファクトチェックを習慣化し、より深い学びへ

従来の調べ学習では情報のノイズに惑わされたり、検索上位の内容をコピーするだけの様子も見受けられました。しかし、生成AIの活用により出力結果を批判的に読み解き「ファクトチェック」を行う場面が増えるほど、学習活動はより深まりを見せるでしょう。

生成AIに限らず、不確かな情報が溢れる今、ただ“鵜呑み”にするのではなく、事実を自分で確かめる力を養うことが不可欠です。

生成AIを入り口に、ファクトチェックを実践しながら多角的な視点を磨くプロセスこそ、生徒たちの学びを次のステージへ導くカギになります。新しい学習スタイルの一歩として、前向きに取り組んでみてください。

参考情報

(1)文部科学省.2024.リーディングDXスクール「生成AIパイロット校」.

(参照日-2025-01-20)

(2)文部科学省.2024.「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)(令和6年12月26日公表)」.(参照日-2025-01-20)

(3)RICOH,学びの共創室,寄稿コラム(2022)「1人1台の学びを観察する視点 ~デジタル・タキソノミーとは?~」.(参照日-2025-01-20)

講師

株式会社NEL&M(ネル・アンド・エム)代表取締役/ICTスクールNEL校長 田中 康平氏

株式会社NEL&M 代表取締役

ICTスクールNEL 佐賀本校 校長

教育情報化コーディネータ 1級(2018年認定 ※国内5人目)

【委員等】

国立教育政策研所「令和4年度全国学力・学習状況調査のCBT化に向けた調査問題の開発・文部科学省CBTシステム(MEXCBT)への搭載およびCBT問題における合理的配慮の在り方に係る調査研究事業」(2022年度)

CBT問題の開発及び実証に関する検討委員・CBT配慮問題の開発に関する検討委員

経済産業省「未来の教室実証事業」教育コーチ(2018~2019年度:麹町中学校担当、2021年度:広島県教育委員会、鹿児島市教育委員会担当)

佐賀県教育委員会 ICT利活用教育推進に関する事業改善検討委員(2015~2019年度)

【カリキュラム開発関連】

・つくば市「つくばSTEAM コンパス」授業カリキュラムおよび教材開発担当(2023年度)

・加賀市「文部科学省 生成 AI パイロット校・生成 AI ファーストカリキュラム開発」( 2023 年度)

・大手旅行会社「観光データを活用した探究学習プログラム」

生成AI時代に求められる必須スキル「ファクトチェック」

教育ICT専門のコンサルタントとして学校や教育委員会のICT活用などをサポートする傍らで、子ども専門のICTスクールを運営されている株式会社NEL&M 田中 康平氏に「生成AI時代に求められる必須スキル『ファクトチェック』」をご寄稿いただきました。 本コラムの理解をより深めることが出来る資料をこちらからダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。