寄稿コラム

2025.02.07

AI時代の自律した学び 真の個別最適な学びとは Vol.1

目次

社会の動きに注目してみると、社会の在り方が大きく変化する「Society 5.0時代」に進むとされ、先行き不透明で予測困難な時代に突入していくと言われています。

その特徴である変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の頭文字 8を取って「VUCA」の時代とも言われています。

|

V(Volatility)変動性 変化が早く、未来の予測が難しい |

このような社会の変化に対応し、子供たち一人一人が、予測できない変化に主体的に向き合い、自らの可能性を発揮することが重要です。さらには、子供たち自身がよりよい社会と幸福な人生の創り手となることが期待されています。

そのためには、令和の日本型学校教育の充実を通して、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を求められています。

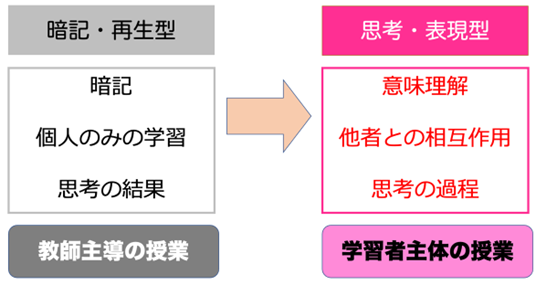

令和の日本型学校教育を充実させるためには、教師主導の授業から、学習者主体の授業に転換する必要があります。従来の授業スタイルを全面的に否定するわけではありませんが、これから変化が激しい時代を迎え、正解やモデルが見えにくいことを考えると、学習者主体の学びに変えていくことが必要です。

暗記・再生型で、個人のみが暗記して、その結果を再生するといった学びの姿から、学習者自身が、意味を理解して、他者との相互関係の中で、思考を深めていく思考・表現型の授業に変えていくことが求められます。

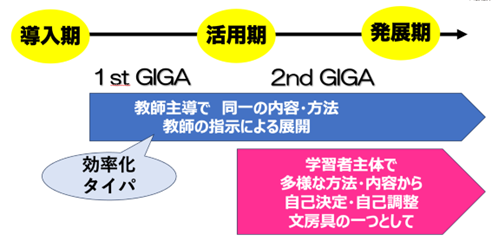

GIGAスクール構想によって、公立の小中学校で1人1台情報端末とクラウドが活用できるICT環境が整備されました。

まずは、1stGIGAの段階では、子供たちが使いこなすことができるよう、教師が主導して情報端末の活用を進めてきた学校も多いかと思います。教師の指示による展開が見られ、授業の効率化、いわゆるタイムパフォーマンスを向上させることが進められたと思います。

2ndGIGAの段階では、教師の指示ではなく、学習者が多様な方法や内容の一つとして、自分の判断で情報端末の活用を決めて、学習内容や方法を自己決定できるように支援することが必要です。

子供たちが日常的に使う文房具の一つとして、情報端末を使いこなして、学習者主体の授業をめざしていきます。

「主体的・対話的で深い学び」につながる授業改革を実現する上で、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図ることが重要と言われています。特に、「個別最適な学び」については、「指導の個別化」と「学習の個性化」に整理し、児童生徒が自己調整しながら学習していくことができるよう指導することが求められています。

指導の個別化は、一定の目標を全ての子供が達成することを目指し、個々に応じた異なる方法等で学習を進めることです。

学習の個性化は、個々の子供の興味・関心等に応じた異なる目標に向けて、学習を深め、広げることを指します。

これらの「指導の個別化」と「学習の個性化」は、別々に存在するものではなく、2つが連動しながら主体的な学びを構成していくものと考えられます。これは、教科等を横断的に連携させながら学びを深めていくことにもつながります。

ここでは、個別最適な学びの必要性や背景について触れてきました。

「指導の個別化」と「学習の個性化」について、それぞれどのような内容なのかを、次のVol.2で見ていきたいと思います。

筆者

中村学園大学 教育学部 山本 朋弘教授

博士(情報科学)

日本教育工学協会(JAET) 副会⻑

東北大学大学院情報科学研究科早期修了(学位取得)

熊本大学教育学部卒業

東京工業大学大学院内地留学

岐阜大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)

鹿児島大学教育学部附属教育実践総合センター講師

鹿児島大学大学院教育学研究科准教授を経て、現職。

ICTを活用した主体的、対話的な深い学びを促す学習指導の工夫を研究