教育DXコラム

2024.12.17

Next GIGA→Beyond GIGA〜教育DXへ Vol.5 ICTが学習を阻害する?「認知負荷」を意識したICT活用のコツ

ICTが学習を阻害する?「認知負荷」を意識したICT活用のコツ

株式会社NEL&M 田中 康平氏に「ICTが学習を阻害する?「認知負荷」を意識したICT活用のコツ」をご寄稿いただきました。本コラムの理解をより深めることが出来る資料をこちらからダウンロードいただけます。

目次

GIGAスクール構想以降、学習活動でのICT活用の日常化が推進されています。その目的は、学習指導要領が示す授業改善を促し、児童生徒の資質・能力の育成に寄与することであり、学力向上につながることが期待されています。

様々な学習ツールが活用される中で、情報提示や共有の効率化や多様化など、学び方の変化が進んでいる現場も少なくありません。

このような状況の中、教員研修で「期待通りの成果(学びの質の向上や児童生徒の理解の促進など)を実感できていますか?」と問いかけると「・・・」となる場合が少なくありません。

さらに「期待とは裏腹に、学力向上につながっていないかも。と思うことはありますか?」と聞くと「確かに、そう感じることがある。」「ICTの活用はあっても学びがないかもしれない。」という声が上がることもあります。

なぜでしょうか?

実は、便利なICT機器やソフトウェア(以下、ソフト)も、適切に活用しなければ学習者に余分な負担を与えてしまうリスクが存在します。「認知負荷」と呼ばれるものです。

・ICTがどのようにして学習に悪影響を及ぼすのか

・認知負荷を軽減するための実践的な方法は

など、認知負荷を考慮しながら、より良くICTを活用するコツについて、紹介します。(本コラムの内容をまとめた資料のダウンロードが可能です。こちらもご活用ください。)

1. 「認知負荷」とは?

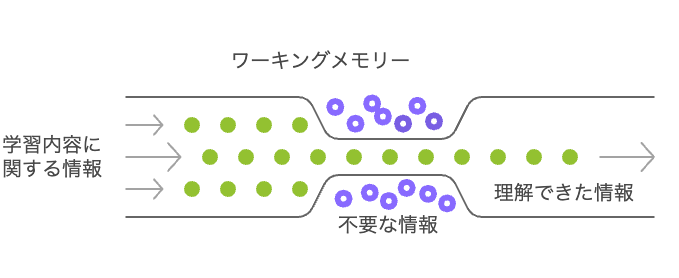

学習者が新たな内容を学習しようとする時、必要な知識や情報を頭の中の「ワーキングメモリー」に短期的に記憶して処理を行います。このワーキングメモリーにかかる負荷(認知的な負担)のことを「認知負荷」(1)と言います。

ワーキングメモリーで処理できる情報量に限りがあり、情報量が多すぎて過負荷になることで学習が阻害される可能性が高まります。そのような状況になると学習内容を十分に理解することができません。

認知負荷のイメージ(筆者作 ※app.napkin.aiを利用して作図)

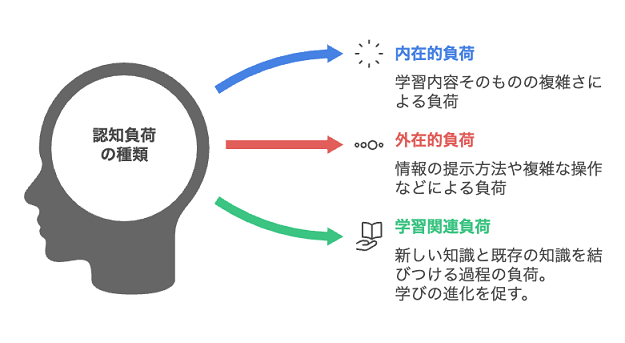

認知負荷には次の3つの種類があります。(2)

それぞれの内容やバランスを考慮して学習活動をデザインすることが重要です。

内在的負荷

学習内容そのものの複雑さによる負荷。同じ学習内容でも、学習者が持っている前提知識や経験などにより異なる。

外在的負荷

学習内容とは違い、教材の提示方法や情報の見せ方などによる負荷。スライド教材の無駄なアニメーションや整理されていない情報群、複雑な操作などにより、負荷が高まる。

学習関連負荷

学習内容を理解するために、既存の知識と新しい情報を結びつける過程で生じる負荷。学習内容を要約したり、質問に答えたり、自分の言葉で説明したりする活動で学習関連負荷が高まるが、同時に学習の深化を促す。

認知負荷の種類(筆者作 ※app.napkin.aiを利用して作図)

2.「ICT活用→学習を阻害する?」可能性がある場面

ICTツールの利用は教育に多くの利点をもたらしますが、使用方法によっては学習者の認知負荷(特に外在的負荷)を増大させるリスクも伴います。

【スライド教材などを提示する場面】

・不要な挿絵やキャラクターが含まれている。

・アニメーションが多用されている。

・図や文字が整理されていない。長文が多い。

【アプリの活用場面】

・操作が複雑。画面上に学習内容と無関係なボタン(要素)が多い。

・複数のソフトの切り替えが必要。

【ICTスキルが不足している場面】

・タイピングスキルが不十分。(キーを確認したり、ローマ字を想起しながら打鍵している。)

・ソフトの操作経験が少ない。(操作方法の手順を確認しながら操作している。)

3.「認知負荷」を考慮したICT活用のポイント

ICTを活用する場面で認知負荷(外在的負荷)を意識し、学習を効果的に進めるためには、以下のポイントに注意することが重要です。

【不要な情報をカットする】

・学習に直接関係のない画像は削除する。

・内容に関連のないアニメーションなどは使用しない。

・スライド背景のデザインなどに凝りすぎない。

【視覚と音声のバランスを考慮する】

・複雑な情報は分割して表示する。

・図やグラフなど視覚的な支援と口頭での説明を組み合わせる。

・文字情報を表示する場合は、学習者が自分のペースで読む時間を確保する。

【キーワードに焦点を当てる】

・重要なキーワードを強調し、情報を整理する。

・長文よりも箇条書きで情報を提示する。

・箇条書きや短文では「左揃えに統一する」など、読みやすい形式にする。

このような授業における認知負荷のポイントについて、オーストラリアのニューサウスウェールズ州教育省では「効果的なプレゼンテーションによる認知負荷の管理」という冊子(3)を公開しています。実践に役立つ内容ですので、参考にしてみてください。

その他【ICTスキルの向上に計画的に取り組む】

・ホームポジションでのタイピングスキルを計画的に育成する。

・表計算ソフト、スライド作成ソフトなど、学年を超えて一貫して活用できるソフトを継続して利用する。

このようなICTスキル向上の具体的な方法については、このコラムでも紹介しています。参考にしてみてください。

「児童生徒のICT活用学習力」を支えるICT汎用スキル_1 ~タイピングスキル~ (4)

「児童生徒のICT活用学習力」を支えるICT汎用スキル_2 ~表計算ソフト~ (5)

「児童生徒のICT活用学習力」を支えるICT汎用スキル_3 ~スライド作成ソフト~ (6)

また、メディアの特性の理解に基づく方法として次のポイントも重要です。

【アナログ(紙)のメリットを生かす】

・文章を「読む」という活動では「教科書」などの「紙」の教材を利用する。

「読む」ことで理解を進める学習活動でデジタルツールを利用する場合に、認知負荷(外在的負荷)を高める傾向や、紙で読むことの優位性が指摘されています。(7)

新しい知識や情報を使い学習内容を理解する「インプット」の段階では特に「紙」で読むことによるメリットについて捉え直し、有効活用することもお勧めします。

そして何より重要なポイントとして以下の点を提案します。

【学習者の視点でICT活用を考える】

・不用意に新しい機能やアプリを活用しない。一つのアプリに慣れ親しむ状況を優先する。

・提示した教材を児童生徒の座席から確認する。

・児童生徒が、自分で読み、考え、要約したり説明したりする機会を設ける。

外在的負荷を高める背景の多くには、教師側の一方的な視点が存在しています。教えたい、伝えたいことを優先するあまり、学習者にとって困難状況を生んでは意味がありません。

「学習者=児童生徒」の視点を意識して、ICT活用における認知負荷について確認しましょう。

最後に

授業でのICT活用は、学習の質を向上させ、深い学びを支援することが期待されています。

しかし、不用意なICT活用が認知負荷を高め、学習を阻害し、結果として「手応えがない、学びがない、学力向上につながらない」という状況を生み、ICT活用が進まない、または停滞することにつながっているかもしれません。

ICTを効果的に活用し「深い学び」を実現するためには「認知負荷」の中でも特に「外在的負荷」を意識し、適切に管理することが求められます。

学習者が過剰な情報や複雑な操作の負担に影響されることなく、より良く学習するため、シンプルな教材ソフトの活用、効果的に情報を伝える工夫、紙の良さを取り入れることが必要です。

その上で、理解した内容を発展的に活用し、問題解決などに結びつける学習活動では、ICTならではの良さが生かされるはずです。

GIGAスクール時代の1人1台の学習用コンピュータを活用する授業デザインでは、ぜひ「認知負荷への考慮」を取り入れ、子どもたちの確かな理解から、より深い学びを実現していきましょう。

「認知負荷」に関するコラム内容をまとめた研修用資料はこちら

参考文献

(1)De Jong, T. (2010). Cognitive load theory, educational research,and instructional design: Some food for thought.

(2)DeLeeuw, K. E., & Mayer, R. E. (2008). A comparison of three measures of cognitive load

(3) Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE). (n.d.). 効果的なプレゼンテーションによる認知負荷の管理(Managing cognitive load through effective presentations.)(参照日:2024-12-02)

(4)RICOH,学びの共創室,寄稿コラム(2022)「児童生徒のICT活用学習力_1~タイピングスキル~.(参照日-2024-12-02)

(5)RICOH,学びの共創室,寄稿コラム(2022)「児童生徒のICT活用学習力_2~表計算ソフト~.(参照日-2024-12-02)

(6)RICOH,学びの共創室,寄稿コラム(2022)「児童生徒のICT活用学習力_3~スライド作成ソフト~.

(参照日-2024-12-02)

(7)柴田博仁,大村賢悟.(2018). ペーパーレス時代の神の価値を知る.産業能率大学出版部.

講師

株式会社NEL&M(ネル・アンド・エム)代表取締役/ICTスクールNEL校長 田中 康平氏

株式会社NEL&M 代表取締役

ICTスクールNEL 佐賀本校 校長

教育情報化コーディネータ 1級(2018年認定 ※国内5人目)

【委員等】

国立教育政策研所「令和4年度全国学力・学習状況調査のCBT化に向けた調査問題の開発・文部科学省CBTシステム(MEXCBT)への搭載およびCBT問題における合理的配慮の在り方に係る調査研究事業」(2022年度)

CBT問題の開発及び実証に関する検討委員・CBT配慮問題の開発に関する検討委員

経済産業省「未来の教室実証事業」教育コーチ(2018~2019年度:麹町中学校担当、2021年度:広島県教育委員会、鹿児島市教育委員会担当)

佐賀県教育委員会 ICT利活用教育推進に関する事業改善検討委員(2015~2019年度)

【カリキュラム開発関連】

・つくば市「つくばSTEAM コンパス」授業カリキュラムおよび教材開発担当(2023年度)

・加賀市「文部科学省 生成 AI パイロット校・生成 AI ファーストカリキュラム開発」( 2023 年度)

・大手旅行会社「観光データを活用した探究学習プログラム」

ICTが学習を阻害する?「認知負荷」を意識したICT活用のコツ

株式会社NEL&M 田中 康平氏に「ICTが学習を阻害する?「認知負荷」を意識したICT活用のコツ」をご寄稿いただきました。本コラムの理解をより深めることが出来る資料をこちらからダウンロードいただけます。